手書きの体験と時間が、脳を働かせる|酒井邦嘉

手書きプラス

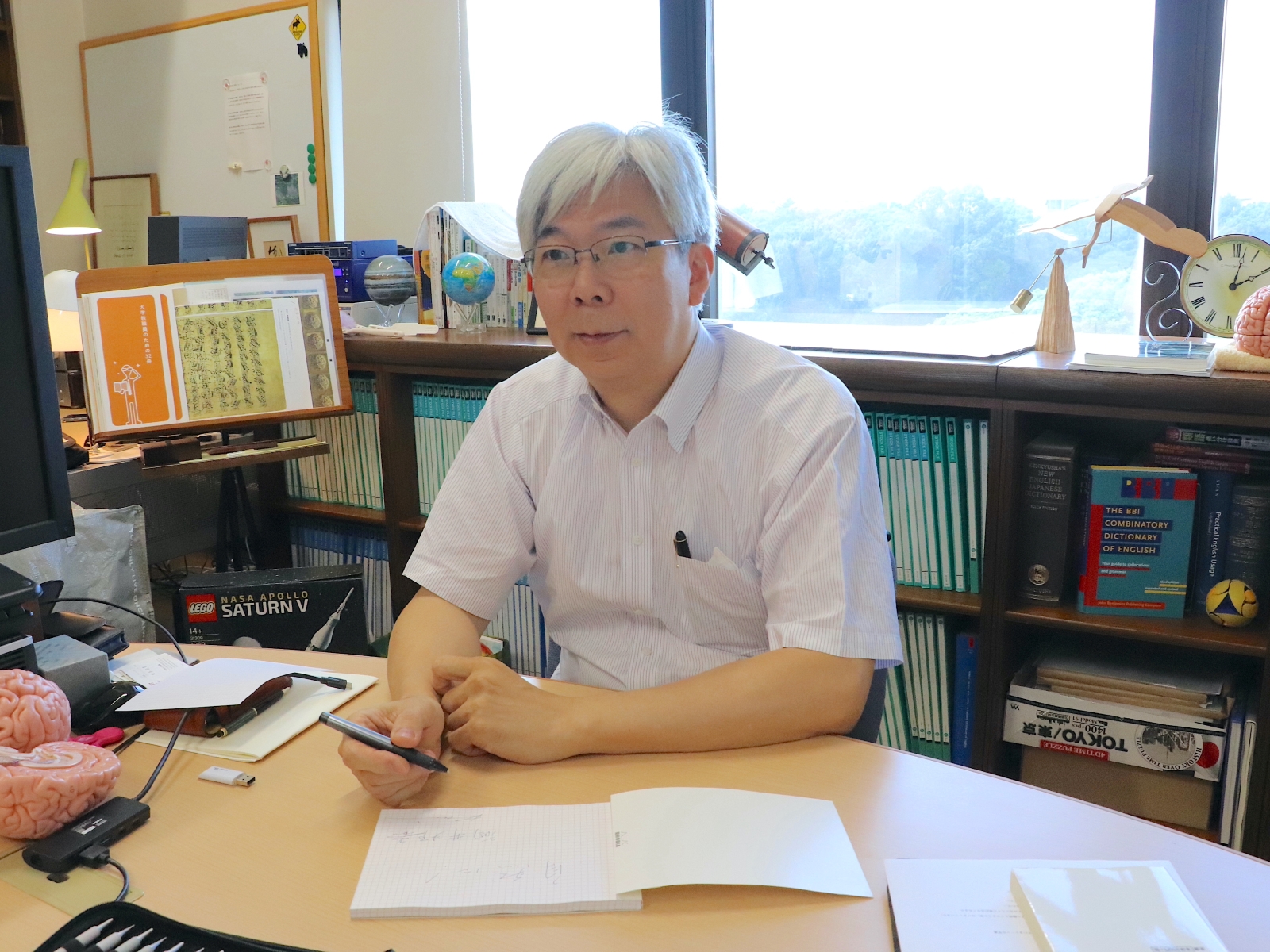

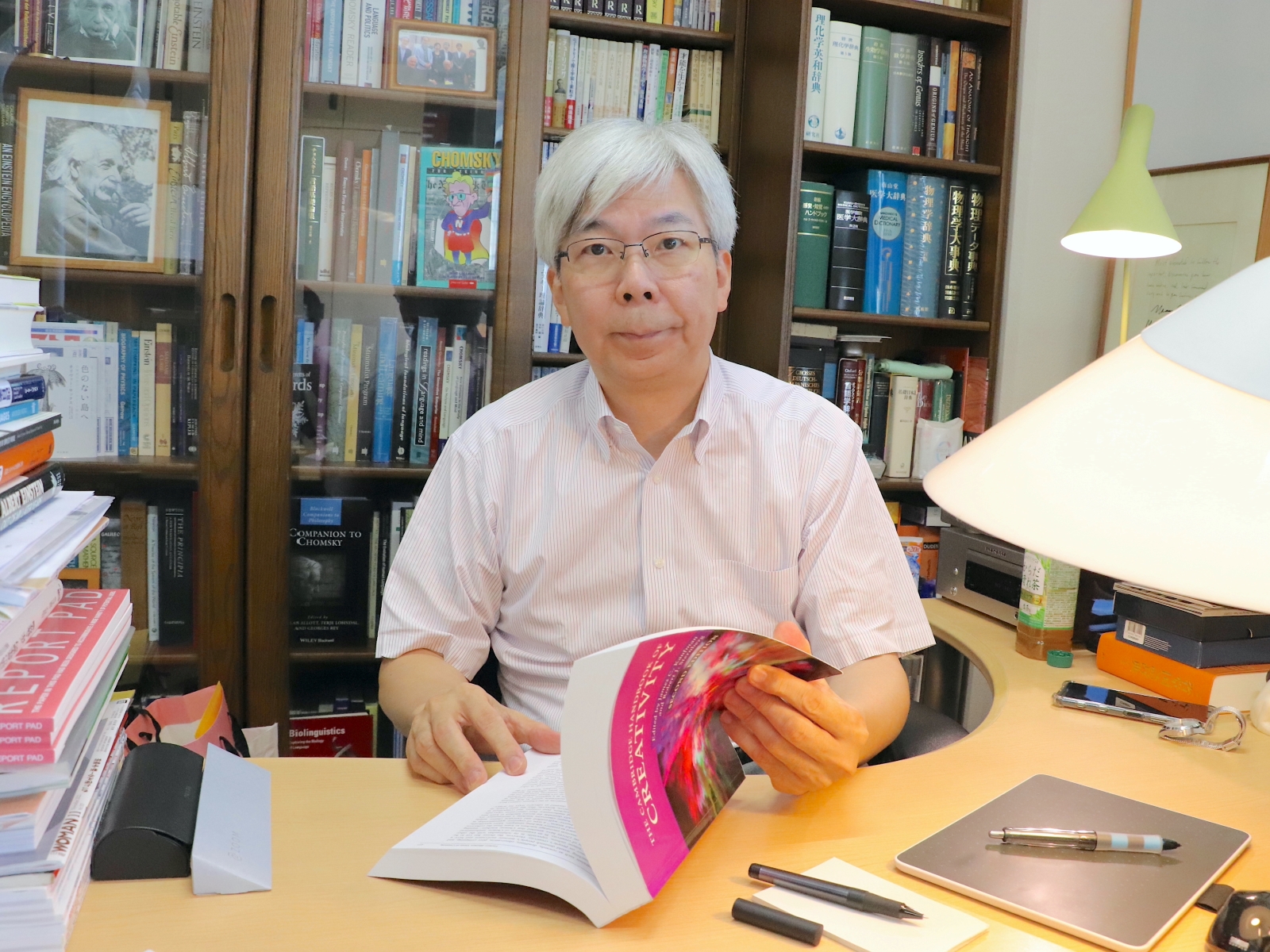

デジタルが主流になりつつある現代において、「手で書くこと」に造詣が深い方々にお話しを伺い、手書きの魅力を伝える「手書きプラス」。今回は、東京大学で「言語脳科学」に関する研究を行っており、その第一人者でもある酒井邦嘉教授に、手書きだからこそ得られる効果や重要性について伺いました。

手書きは、手がかりが豊富だから、脳へ情報が深く入る

――まずは、酒井さんが研究されている「言語脳科学」について教えてください。

「言語脳科学」は、脳科学の中でも人間の脳に特化しており、人間がもつ高次機能でもっとも重要な「言語」を中心に据えて、「脳がどのように言葉を生み出すか」を研究する科学です。

脳研究のほとんどは「情報の入力と出力」に終始していて、人間がどのように新しいことを創造して表現できるかは未解明です。最新の研究では、音楽やマンガでも言語表現に近い「構造化」をして創造・表現することが分かっています。

――酒井さんは、言語と脳の関係を明らかにするために、中でもどのような研究を行っているのでしょうか?

たとえば特定の言語機能に関連して、「脳のどの領域が働くか」を解明する実験です。参加者が脳を使って課題を解く際に、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)で血流の変化を調べ、脳の「言語地図」を作成しました。その結果、文法や読解について考えるときは左脳前方の言語野が、語彙や音韻については左脳後方の言語野が働くことがわかりました。

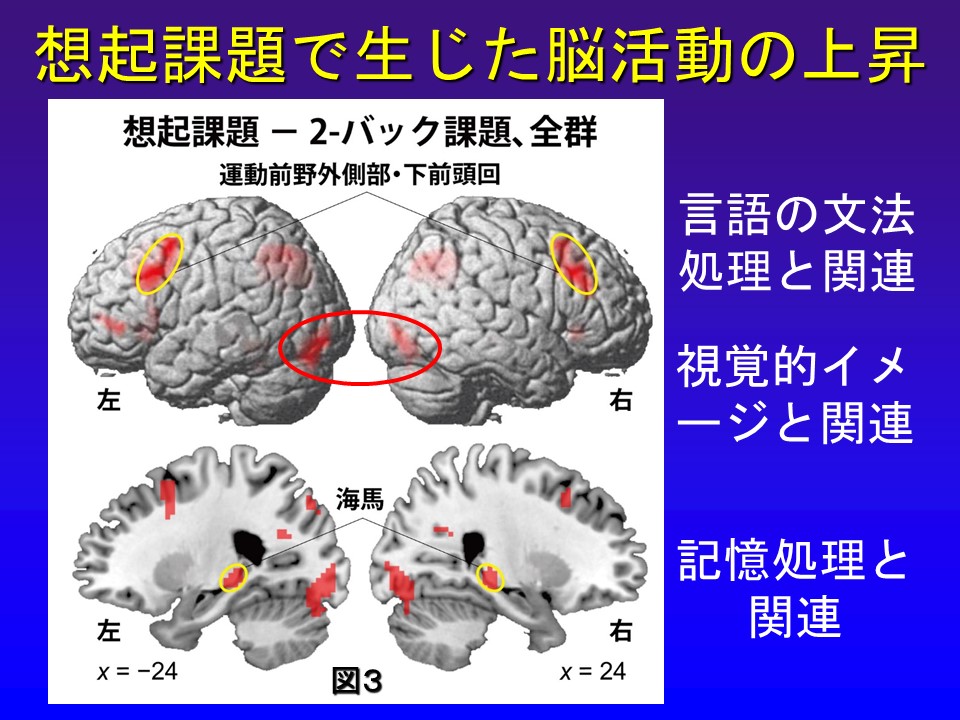

このように、脳の働きを研究することで、書字のメカニズムも少しずつ見えてきました。たとえば文章を書くときは、記憶処理に関係する「海馬」を用いて言葉を想起し、文法処理に特化した「運動前野外側部・下前頭回(文法中枢)」で構造化して文章をつくり、運動野から運動の指令を出すことで腕や手を動かしています。また「文章を書く」と言っても、「何にどのように書くか」の違いで、各領域の活動量が異なることが実験でわかっています。

――それは興味深い実験ですね。どのような違いを発見されたのでしょうか?

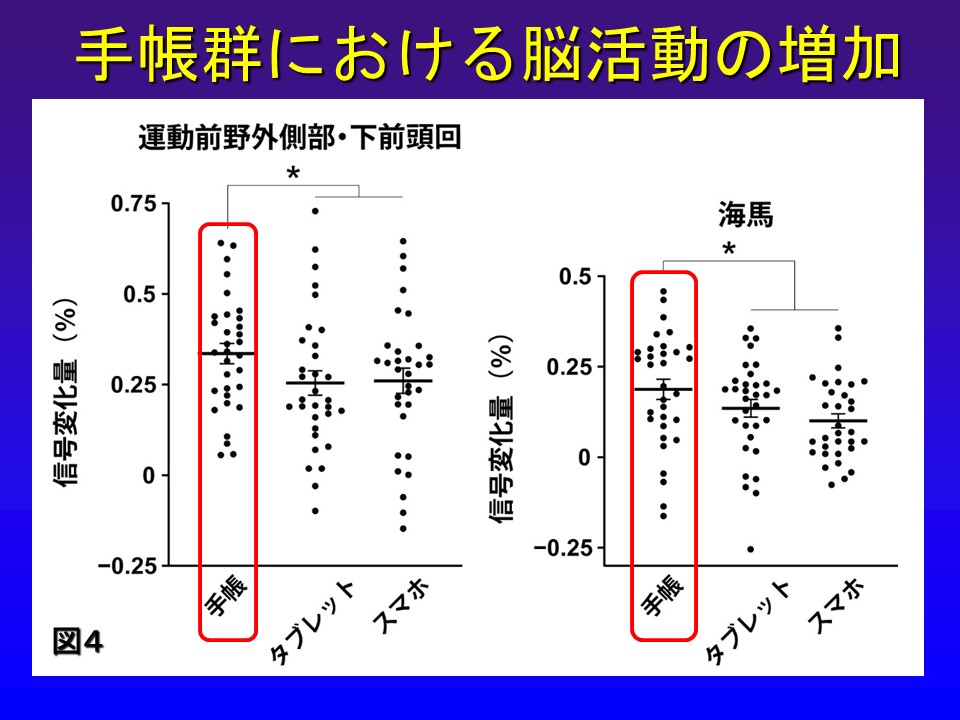

紙の手帳、タブレット、スマートフォンのいずれかで、カレンダーにスケジュールを記入してもらい、後でその内容を想起させる実験を行いました。すると、紙の手帳に手書きしたときに、先ほど説明した「運動前野外側部・下前頭回」や「海馬」の脳活動(下図の赤い部分)がより多く上昇することがわかりました。

紙への手書きの方が、紙と文字の位置関係などの手がかりが豊富な分、脳に深く入りやすくなるため、デジタル機器で入力したときよりも忘れにくいですし、手書きしたときに理解した内容を元に新しい考えやアイデアを練るなど、創造的な発想も浮かびやすいのです。

手書きの内容を思い出そうとすると、「いつ、どこで書いたか」や、使っていたペンや紙などの周辺情報も一緒に思い出すことが多いと思います。手書きが一連の「体験」の一部になっていると内容も忘れにくくなります。逆にスマホに文字を打ったときの周辺情報は、ほぼ覚えていないでしょう。これは脳に入力される情報が乏しく、深く入らないからです。デジタル機器による効率化は、脳への情報入力を希薄にするため、かえって脳を働かせなくしてしまいます。

カレンダーに書き込んだ内容を思い出す実験で、紙の手帳に手書きした場合がもっとも脳活動を上昇させると判明した。

じっくり書くことで得られる、考えるゆとり

――酒井さんご自身は、どのようなときに手書きをすることが多いでしょうか?

私は”メモ魔”でして、日々のあらゆるタイミングで、メモを取っています。アイデアを思いついたときに、すぐにメモに残したいので、メモ帳とペンは常に身近に置いていますね。家では各部屋に、ベッドサイドやトイレにも置いています。

メモを取るときは常に手書きです。過去にPDAというスタイラスペンで記入するPDAという端末を使ったこともありましたが、自分で書いた文字が読めない時があり、使うのをやめました。手書きなら、筆圧の変化で筆順がわかり、とめ・はね・はらいが情報として残るので、急いで書いた崩し字や誤字も自分なら読めます。

――手書き文字は、デジタル機器の文字よりも、より多くの情報を記録できるのですね。

手書きの長所は他にもあります。それは「考えるゆとり」です。タイピングやフリック入力よりも文字を書くのは遅いですが、じっくり書くことでしっかり考え、脳を働かせるだけの十分な余裕が得られるわけです。

最近は、時間あたりの仕事を効率化する「タイパ」が重視されていますが、考える時間も削ってしまうのは、脳にとっては逆効果です。特に教育においては、手書きをなくしてはいけません。何度も繰り返し書いたり、間違いを書き直すときに脳は多くを学んでいるのです。

――貴重なご意見ありがとうございました!

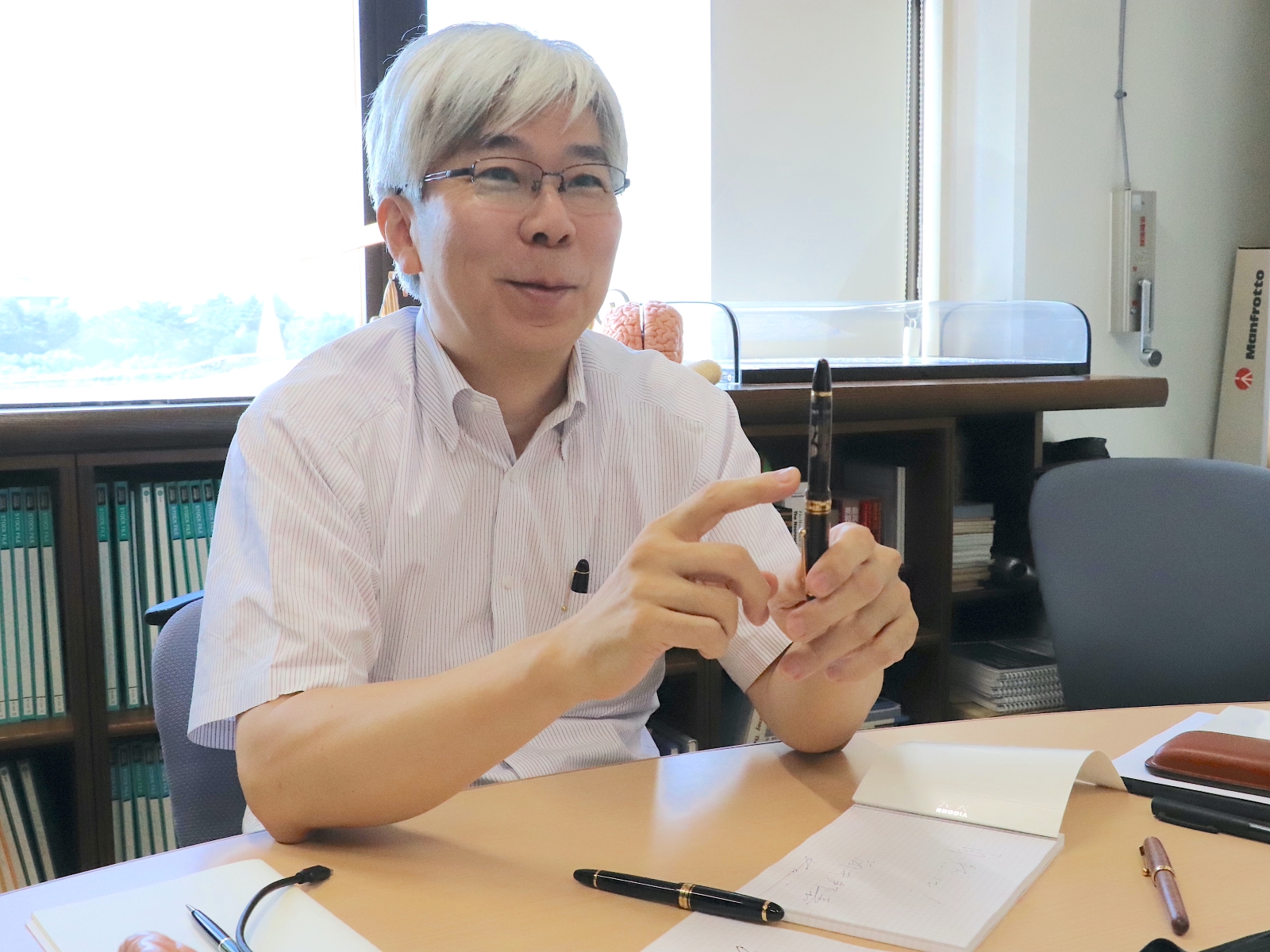

最後に、おすすめの筆記具と手書きの可能性についてメッセージをお願いします。

筆記具でもっとも重要なのは「思考を妨げない」ことです。手書きは、脳で思いついたことをもっとも早く出力できる方法の一つですが、すぐにインクが出なかったり、ペン先が折れたりするとせっかくの思考を妨げてしまいます。インクフローがよく、丈夫で、究極的には持っていること自体を忘れさせてくれるほど、「自然に」書けることが大事ですね。

ペンを選ぶときは、筆圧やストロークの変化が文字に現れやすく、思考を妨げずに自然な感覚で書けるものを選ぶとよいでしょう。

私の好みでいうと、一推しは万年筆ですね。筆圧を自在に変えられますし、インクフローがよければストロークなど、手書きの情報がそのまま残ります。もちろん簡単には消すことができないので、かえって丁寧に書くことを心がけられます。ただ、万年筆は落とすとペン先がすぐに壊れてしまうため、メモにはボールペンやシャープペンシルも使っています。

シャープペンシルは1.18ミリの太い芯ですと筆圧を強くしても折れず、線の太さが自在に変えられるので、昔から使っています。最近出たトンボ鉛筆の「モノワーク(MONO work)」は1.3ミリの太芯なので、さらに自由度が高く、手放せなくなりました。筆記具はとにかく書き味が命で、書き心地がよいと、書くこと自体が楽しくなりますね。

万年筆以外で思考を妨げずになめらかに書けるペンとして、水性ゲルインクのボールペンがあります。ZOOM L1のために開発された替え芯は、極上の書き味です。インクの色や線幅は限られていますが、一般的な油性ボールペンを置き換えるだけでも、手書きの世界が変わると思います。

消せることを優先させた鉛筆に限ることなく、そしてタブレットやパソコンのみに頼ることなく、自分の手で書く喜びを体験する機会を持つことが、創造的な仕事をするうえで重要な価値を生むと私は考えています。

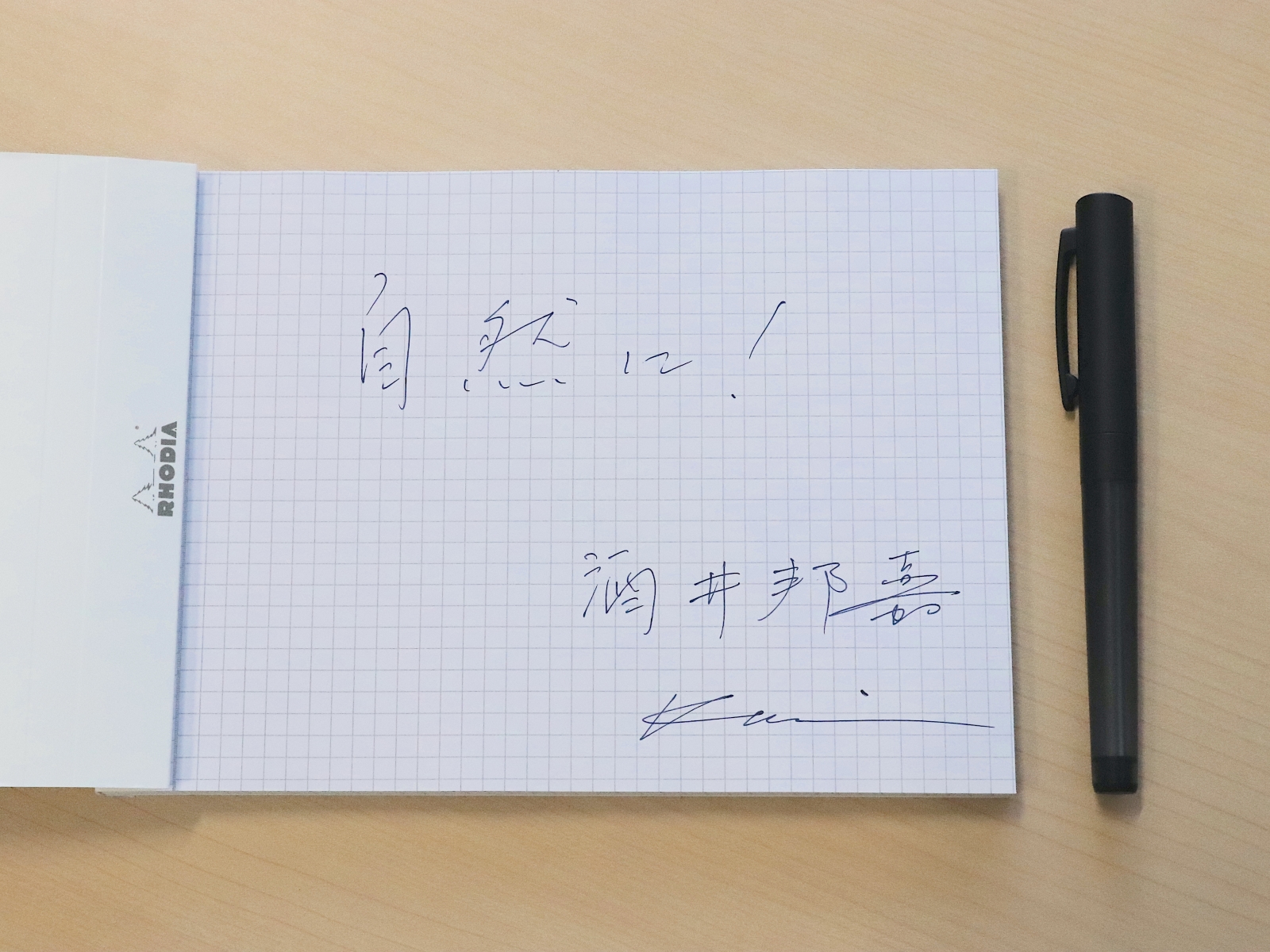

酒井邦嘉

東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は言語脳科学、脳機能イメージング。同大学院理学系研究科博士課程修了後、同大医学部助手、米ハーバード大医学部リサーチフェロー、米マサチューセッツ工科大学客員研究員を経て、1997年東京大学大学院総合文化研究科助教授・准教授。2012年から現職。おもな著書に『言語の脳科学』(中公新書)、『脳を創る読書』(実業之日本社)、『デジタル脳クライシス』(朝日新書)など。

Direction:CREEK & RIVER

Writer & Photo:島尻明典

Pen:ZOOM L1(フルブラック)

Pen:ZOOM L1(フルブラック)