Designer's Impression|北山雅和

クラフトマンシップとコンテンポラリーデザインを両立した、ZOOM C1

Designer's Impression

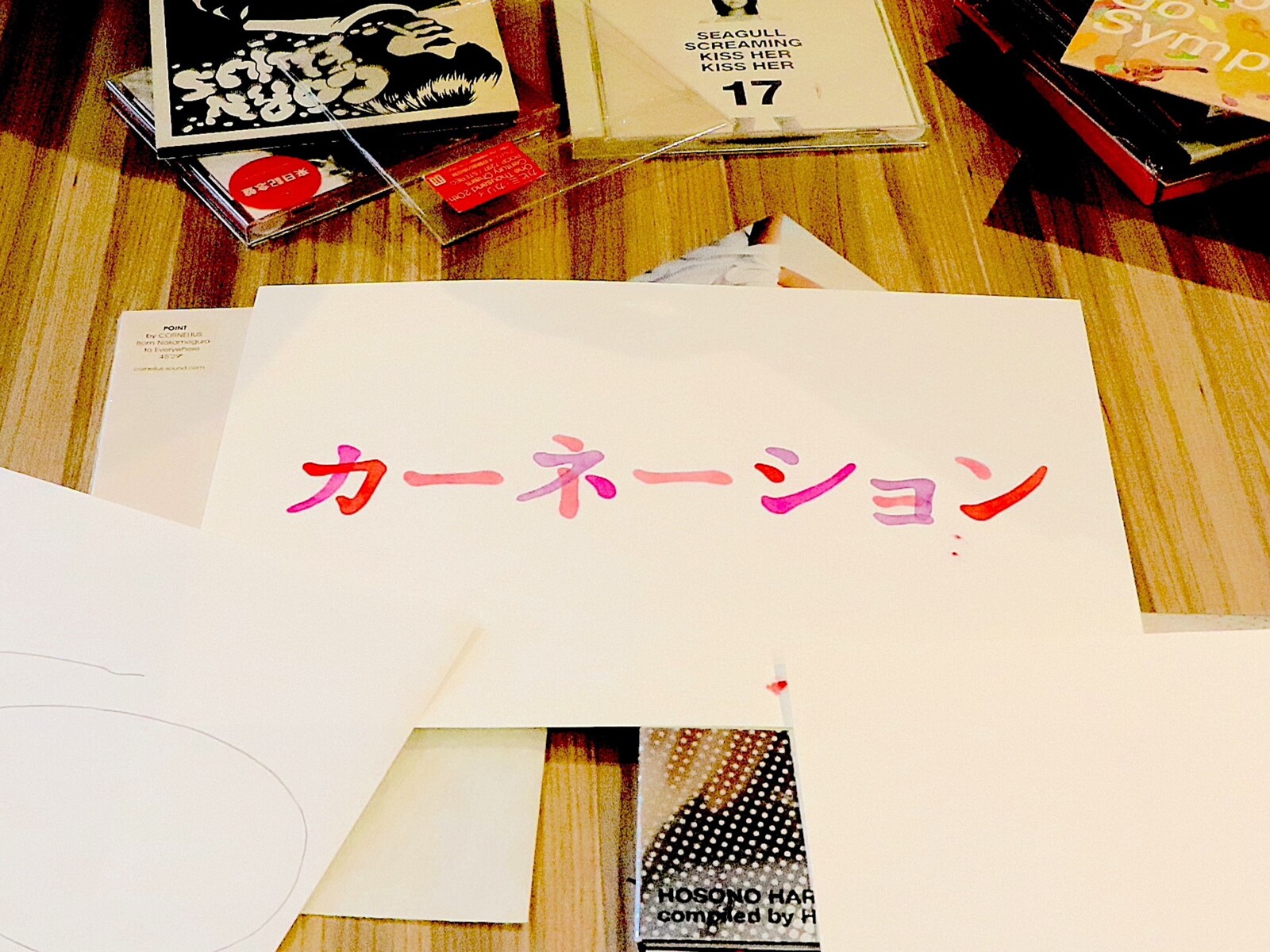

各分野で活躍するデザイナーの方々にZOOMを手にしてもらい、プロの視点で印象を語っていただく「Designer’s Impression」。今回は、コーネリアスやオカモトズ、秦基博など数多くのミュージシャンのアートワークや、NHK連続テレビ小説「カーネーション」のタイトルロゴを制作しながら、自身の個展で立体タイポグラフィ作品を展開する北山雅和さんにお話を伺いました。

文字は、「考えさせる」スイッチの役割を果たす

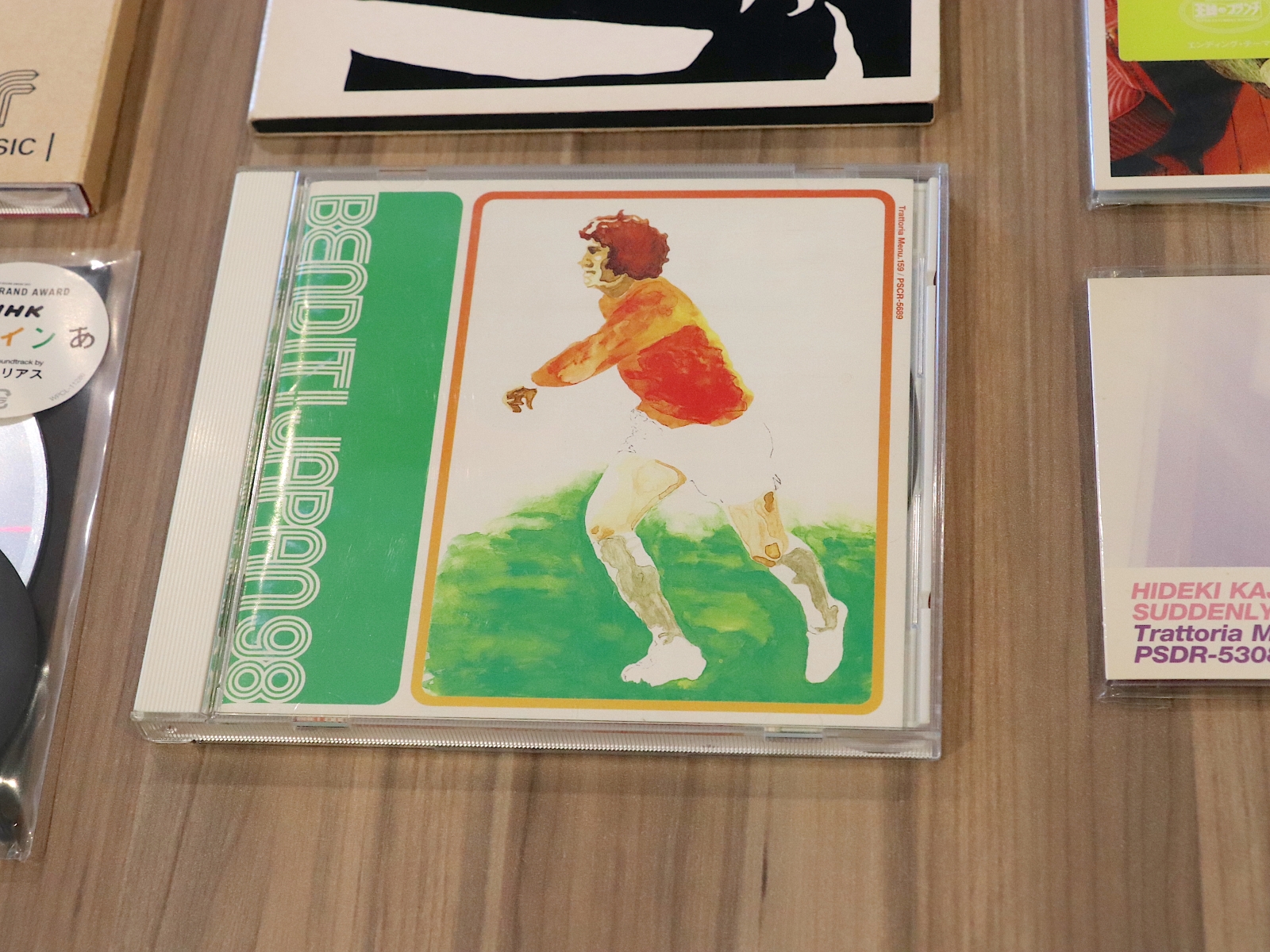

――北山さんはキャリア初期に、コーネリアスやピチカート・ファイヴなどで知られる「シブヤ系」と呼ばれた、当時の音楽シーンの中心でCDジャケットなどのデザインを手掛けられていましたが、そもそもグラフィックデザイナーを目指したきっかけから教えてください

もともと絵を描くのは好きでしたが、学生のころは現代美術家の大竹伸朗さんに憧れて抽象的な絵を描いたり、コラージュをつくりながら、漠然と「この道が自分の将来につながっていけばいいな」と思っていた程度でした。その後、桑沢デザイン研究所に入学してデザイン全般を学び、卒業後はデザイン事務所のアシスタントを掛け持ちで始めました。そこで、大竹伸朗さんとも交流のあった野本卓司さんというデザイナーと出会いました。彼は当時アパレルや音楽(業界)の分野で活躍されていて、しかもフリーランスとして自分のペースで仕事を請けている、そんなスタイルに興味を抱き、初めてグラフィックデザイナーっていいなと思うようになりました。

――そのあと、どういう経緯で数々のミュージシャンたちとお仕事をするようになったのでしょうか?

アルバイトをしていたデザイン事務所のひとつに正社員として入社し、広告デザインを手掛けていましたが、3年間働いて、もっと純粋に、音楽関係など好きなことで仕事がしたいと思いました。そんな中、CDジャケットなど音楽関係のデザインを数多く手掛けるコンテムポラリー・プロダクションの信藤三雄さんを知り、偶然にも後輩の繋がりからお話しする機会を得ました。暫くしてアルバイトのお誘いがあり、いきなりミスター・チルドレンのサンプル盤のジャケットデザインを1枚任されて、つくってみたら信藤さんが「いいじゃん」と認めてくださり、信藤さんのもとで働くことになりました。そこで、今も付き合いのあるコーネリアスの小山田圭吾くんと会い、一緒に仕事をするようになりましたね。

――コンテムポラリー・プロダクション時代では、どのようにデザインの幅を広げていったのですか?

信藤さんから多くを学びました。彼は、映画や音楽などから要素を取り入れて、自分の中で昇華させてデザインで表現するのが抜群に上手かったですね。好きなものを徹底的に観て、触って、自分の中に落とし込む信藤さんの手法はとても参考になりました。デザインそのものというよりは、信藤さんが影響を受けているものを自分も知り、一緒に体験する感覚で学んでいきました。

――その後、独立されて、「Help!」を立ち上げられた経緯は?

コンテムポラリー・プロダクションに5年間在籍し、30歳になったタイミングでした。好きな仕事でしたが、ちょうど子供が生まれたということもあり、プライベートと激務のギャップにだんだんと違和感を感じてきていたので、いったん整理して、自分のペースで仕事をしたいと思ったのが理由です。迷いましたが自分が進みたい道を正直に選択した結果、アルバイト時代、最初に興味を抱いた野本さんのような、フリーランスというスタイルに近づいていきました。

――独立後に印象的だったお仕事は何でしょうか?

依頼を受けてチャレンジしてみた手法が新たな作風となり、幅が広がることが多かったです。たとえば、サッカー関連のCDジャケットで自分の描いた水彩画を使用したところ、水彩画の依頼が増え、それらを見た「カーネーション」のOP映像ディレクションを担当した辻川幸一郎さんからオファーをいただき、タイトルロゴを制作することになりました。近年は「TYPOGRAFFITI」(タイポグラフィティ)という、タイポグラフィを用いた展示を続けていることから、また違った仕事に繋がったりもしています。

――「TYPOGRAFFITI」ではどのようなことを表現されているのですか?

自分が得意とするタイポグラフィと、ジョン・レノンの「WAR IS OVER!」やロバート・インディアナの「LOVE」などのメッセージアートを組み合わせたような、何か新しいものをつくってみたいと考えました。

タイポグラフィを用いたのは、見知ったはずの言葉に改めて向き合うスイッチ、考えるきっかけ、問いかけを、ダイレクトに、ユニークにデザインで表現できるのではないかと考えたからです。

――「TYPOGRAFFITI」の作品づくりでこだわっていることは何ですか?

素材選びです。「TYPOGRAFFITI」は今まで4回開催しており、アクリル、ミラー、アルミニウムを使ってきました。最初にアクリルを選んだのは、形を持たない「言葉」を透明な素材で表現したかったから。次にミラーを選んだのは、作品である言葉に向き合うことが、そこに写る自分と向き合うことになる、その往き来が面白いと思ったからです。そしてアルミニウムを選んだのは、90%を超える高いリサイクル率の再生可能素材だからということもあります。環境的に前向きに取り組んでいるものは自分自身興味を引かれますし、社会に対して問いを出していくときに、表現と自分の間にできるだけ矛盾がないようにしたいと考えています。

ZOOM C1は、未来の乗り物のような理想的なフォルムを実現している

――今回は、ZOOMのメインラインである「ZOOM C1」を手に取っていただきましたが、デザインの印象や率直な感想からお聞かせください。

自然な流線形で、ラインがすごくキレイですね。余計なものを削ぎ落とした無駄のない、理想的なフォルムに見えます。筆記具というよりは、どちらかというと乗り物のような、昔好きだったスーパーカーやロケットにあった未来感のあるフォルムのカッコよさを感じます。そしてノックボタンが浮いているように見えるのが面白いですね。この構造にはかなり刺激を受けました。モノの構造への興味が湧いてきましたね。

手に持った感じは、ちょっとひんやりして心地よく、高級感があります。ジュラルミンの質感をしっかり感じられます。でも重すぎず、持ちやすいと思います。デザインのラフを描いたり、メモをとったり、打ち合わせのときに筆記具として使ったりと、日常の中で使うと気分をあげてくれそうです。

――「ZOOM」は日本発のコンテンポラリーデザインペンですが、このコンセプトについてはいかが思われますか?

コストダウンを求める製品が多い中、デザイン性を重視するスタンスに敬意を抱きます。「品質にこだわってモノづくりをしたい」というクラフトマンシップを持ちながらも、とても現代的でコンセプチュアルなデザインを生みだしていて、このふたつが両立しているのが面白いですね。見たときに「キレイだな」と思ったり、触ったときに「気持ちいいな」と感じることはすごく大事なこと。ここに到達するまでに、モデリングを相当練られたんだと思います。実際、触っていてとても気持ちよく、何か書きたくなってきますね。

――北山さんご自身は、手書きをされる機会は多いですか?

多い方だと思います。パソコンやスマホを使うよりも、手書きの方が記憶しやすいんですよね。スケジュールも手書きにすることで忘れにくくなるし、書くという行為自体が体を動かすスイッチになると感じています。また、手書きをすることで「偶発的に何かがうまれる」ことも多いと思います。創作に偶然性を利用する手法を「チャンス・オペレーション」といいますが、手で書くことで、自分の認知の外側から何かがやってくることがあるのは感じます。その偶然性はとても面白く、自分を動かすチカラになると思います。

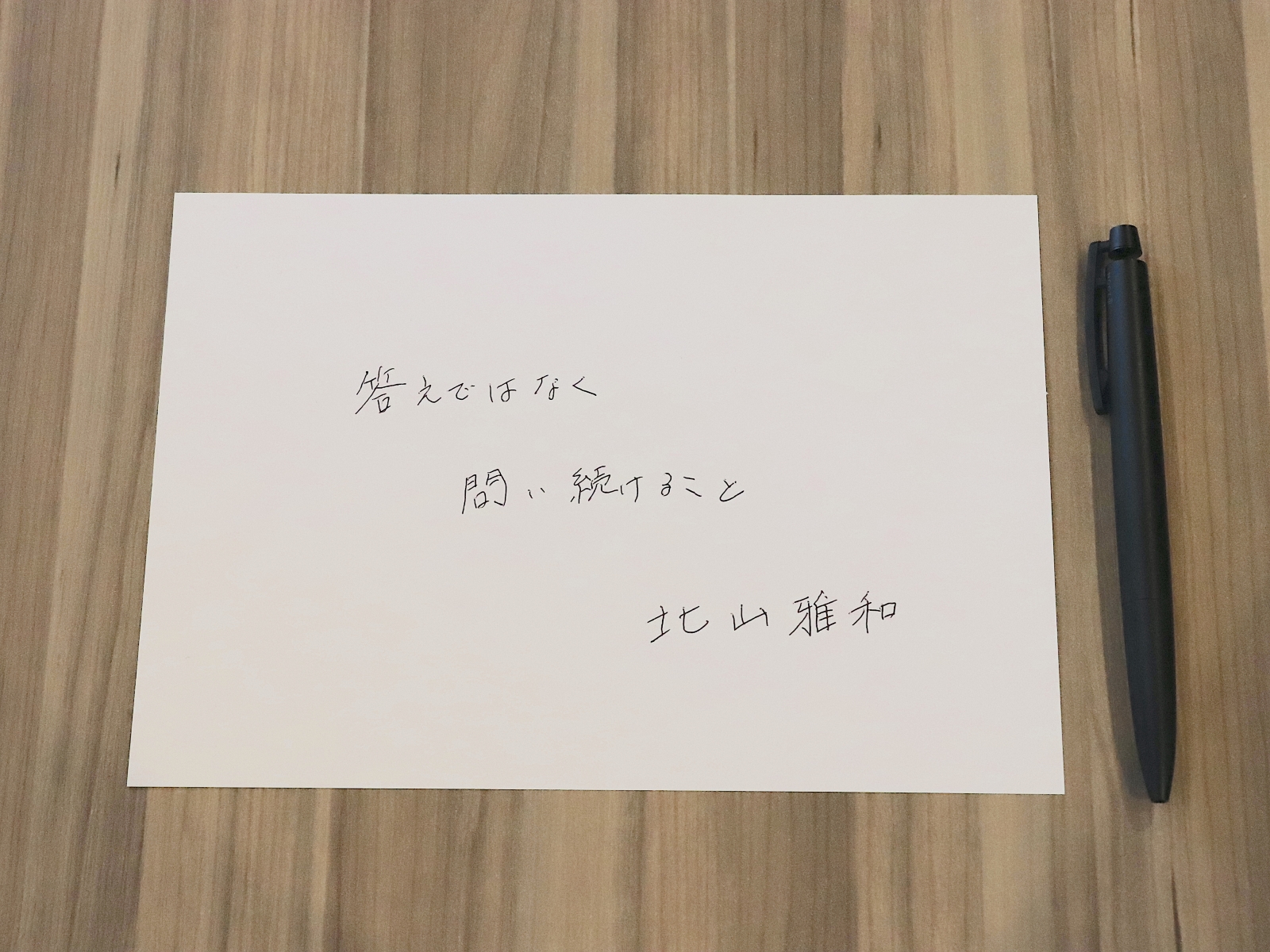

――貴重なご意見をありがとうございました! 最後に、北山さんが普段デザイナーとして心がけていることは何でしょうか?

「答えではなく、問い続けること」でしょうか。デザインはアートとの比較で語られることが多く、よく「デザインは”答え”で、アートは”問い”だ」と言われます。でも僕は「ちょっと待って」と思うんです。確かにデザインは(特にお客さまがいる場合)、お客さまの要望に答える形で制作していきます。でもデザインを用いても、作品を見た人に「問う」ことはできる、考えてもらうスイッチを押すことはできると思うんです。だから僕はデザイン表現を用いて、今後も問いかけ続けたいと思っています。

北山雅和

グラフィックデザイナー。桑沢デザイン研究所を卒業後、コンテムポラリー・プロダクションを経て、1998年に「HELP!」を設立。Cornelius、cero、OKAMOTO’S、秦基博、GEZANなど数多くのミュージシャンへのアートワーク制作、NHK連続テレビ小説「カーネーション」タイトルロゴなどを手がける。2007年、作品集『LiGHT STUFf』が第11回メディア芸術祭・審査委員会推薦作品に選定。2015年より個展「‘TYPOGRAFFITI」を展開する。

Direction:CREEK & RIVER

Writer & Photo:島尻明典

ZOOM C1

ZOOM C1